Quando i gemelli di Rachel tornano a casa dal loro programma universitario e dicono che non vogliono più vederla, ogni sacrificio che ha fatto viene messo in discussione. Ma la verità sul ritorno improvviso del loro padre costringe Rachel a scegliere: proteggere il suo passato o lottare per il futuro della sua famiglia.

Quando rimasi incinta a diciassette anni, la prima cosa che provai non fu paura. Fu vergogna.

Non perché non volessi quei bambini — li amavo già prima ancora di sapere come si sarebbero chiamati — ma perché stavo già imparando a rimpicciolirmi.

Stavo imparando a occupare meno spazio nei corridoi e nelle aule, a nascondere la pancia dietro i vassoi della mensa. Stavo imparando a sorridere mentre il mio corpo cambiava, e intanto le ragazze intorno a me compravano vestiti per il ballo e baciavano ragazzi con la pelle perfetta e nessun piano per il futuro.

Mentre loro postavano foto dell’homecoming, io imparavo a mandare giù cracker salati durante la terza ora senza rimettere. Mentre loro si preoccupavano delle domande per l’università, io guardavo le caviglie gonfiarsi e mi chiedevo se sarei riuscita a diplomarmi.

Il mio mondo non era fatto di lucine e danze eleganti; era fatto di guanti in lattice, moduli del WIC e ecografie in stanze d’esame poco illuminate, con il volume tenuto basso.

Evan aveva detto che mi amava.

Era il classico ragazzo d’oro: titolare in squadra, denti perfetti e un sorriso che faceva perdonare agli insegnanti perfino i compiti in ritardo. Mi baciava il collo tra una lezione e l’altra e diceva che eravamo anime gemelle.

Quando gli dissi che ero incinta, eravamo parcheggiati dietro il vecchio cinema. Prima gli si spalancarono gli occhi, poi gli si riempirono di lacrime. Mi strinse a sé, inspirò l’odore dei miei capelli e sorrise.

«Ce la faremo, Rachel» disse. «Ti amo. E adesso… siamo una famiglia tutta nostra. Ci sarò, passo dopo passo.»

Ma la mattina dopo era sparito.

Nessuna chiamata, nessun biglietto… e nessuna risposta quando mi presentai a casa sua. C’era solo la madre di Evan sulla soglia, le braccia conserte e le labbra serrate in una linea dura.

«Non c’è, Rachel» disse piatta. «Mi dispiace.»

Ricordo di aver fissato l’auto parcheggiata nel vialetto.

«È andato a stare da dei parenti a ovest» aggiunse, e poi chiuse la porta senza aspettare che io chiedessi dove, o un numero da contattare.

Evan mi bloccò ovunque.

Ero ancora stordita dallo shock quando capii che non avrei più sentito parlare di lui.

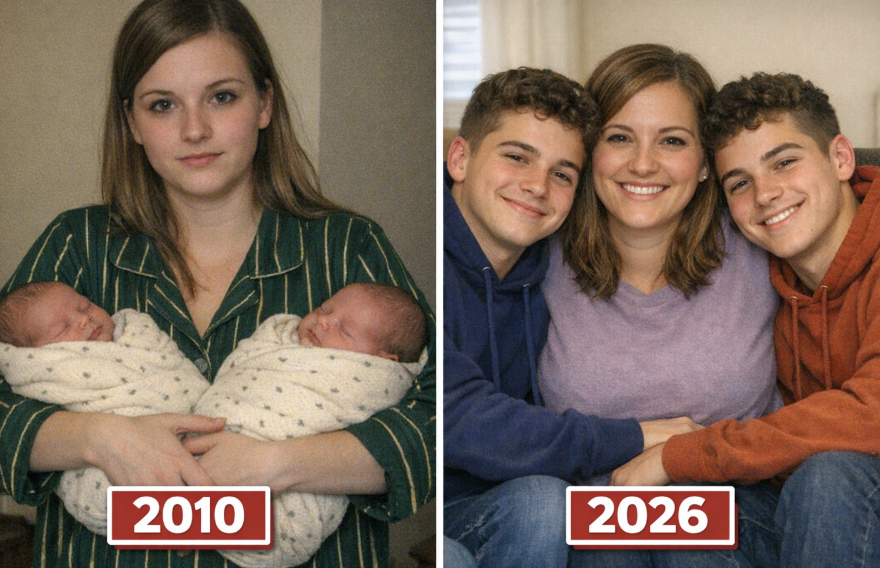

Poi, nel buio azzurrognolo della sala ecografie, li vidi. Due piccoli battiti — uno accanto all’altro, come se si tenessero per mano. E qualcosa dentro di me scattò, come se anche se nessun altro si fosse presentato, io sì. Io dovevo farlo.

I miei genitori non furono felici quando scoprirono che ero incinta. Furono ancora più vergognati quando dissi loro che aspettavo due gemelli. Ma quando mia madre vide la sonografia, pianse e mi promise che mi avrebbe sostenuta con tutto il cuore.

Quando i ragazzi nacquero, uscirono piangendo, caldi e perfetti. Prima Noah, poi Liam — o forse era il contrario. Ero troppo stanca per ricordarlo.

Ma ricordo i pugnetti minuscoli di Liam, serrati, come se fosse venuto al mondo pronto a combattere. E Noah, molto più tranquillo, che mi guardava sbattendo le palpebre come se sapesse già tutto ciò che c’era da sapere sull’universo.

I primi anni furono un vortice di biberon, febbri e ninnananne sussurrate a mezzanotte con le labbra screpolate. Memorizzai lo scricchiolio delle ruote del passeggino e l’istante preciso in cui il sole colpiva il pavimento del soggiorno.

Ci furono notti in cui mi sedevo sul pavimento della cucina e mangiavo cucchiaiate di burro d’arachidi su pane raffermo mentre piangevo per la stanchezza. Persi il conto di quante torte di compleanno preparai da zero — non perché avessi tempo, ma perché quelle comprate mi sembravano una resa.

Crescevano a scatti. Un giorno erano in tutine coi piedini, a ridere davanti alle repliche di Sesame Street. Quello dopo litigavano per decidere a chi toccasse portare le buste della spesa dalla macchina.

«Mamma, perché non mangi tu il pezzo grande di pollo?» mi chiese Liam una volta, quando aveva circa otto anni.

«Perché voglio che tu cresca più alto di me» gli dissi, sorridendo con la bocca piena di riso e broccoli.

«Lo sono già» ghignò lui.

«Di mezzo centimetro» ribatté Noah, alzando gli occhi al cielo.

Erano diversi; lo erano sempre stati. Liam era la scintilla — testardo e veloce con le parole, sempre pronto a sfidare una regola. Noah era il mio eco — riflessivo, misurato, una forza silenziosa che teneva tutto insieme.

Avevamo i nostri rituali: film il venerdì sera, pancake nei giorni delle verifiche, e sempre un abbraccio prima di uscire di casa, anche quando facevano finta che li imbarazzasse.

Quando furono ammessi al programma di doppia iscrizione, un’iniziativa statale in cui gli studenti del penultimo anno delle superiori possono ottenere crediti universitari, rimasi seduta in macchina dopo l’orientamento e piansi finché non riuscii più a vedere.

Ce l’avevamo fatta. Dopo tutte le difficoltà e tutte le notti in bianco… dopo ogni pasto saltato e ogni turno extra.

Fino a quel martedì che distrusse tutto.

Era un pomeriggio di tempesta; di quelli in cui il cielo resta basso e pesante e il vento schiaffeggia le finestre come se cercasse un modo per entrare.

Tornai da un doppio turno alla tavola calda, fradicia sotto il cappotto, con i calzini che facevano ciak nelle scarpe da cameriera. Quel freddo bagnato che ti entra nelle ossa. Chiusi la porta alle mie spalle, pensando solo a vestiti asciutti e tè caldo.

Quello che non mi aspettavo era il silenzio.

Non il solito brusio di musica dalla stanza di Noah o il bip del microonde che scaldava qualcosa che Liam si era dimenticato di mangiare. Solo silenzio — denso, strano, inquietante.

Erano entrambi seduti sul divano, uno accanto all’altro. Immobili. I corpi tesi, le spalle quadrate, le mani in grembo come se si stessero preparando a un funerale.

«Noah? Liam? Che succede?»

La mia voce suonò troppo forte in quella casa muta. Appoggiai le chiavi sul tavolo e feci un passo cauto in avanti.

«Che sta succedendo? È successo qualcosa al programma? State—?»

«Mamma, dobbiamo parlare» disse Liam, interrompendomi con una voce che a malapena riconobbi come quella di mio figlio.

Il modo in cui lo disse mi contorse qualcosa nello stomaco.

Liam non alzò lo sguardo. Aveva le braccia incrociate sul petto, la mascella serrata in quel modo che ha quando è arrabbiato ma cerca di non mostrarlo. Noah era seduto accanto a lui con le mani intrecciate, le dita così strette che mi chiesi se le sentisse ancora.

Mi lasciai cadere nella poltrona di fronte a loro. La divisa mi si appiccicava addosso, umida e scomoda.

«Va bene, ragazzi» dissi. «Vi ascolto.»

«Non possiamo più vederti, mamma. Dobbiamo andarcene… abbiamo chiuso» disse Liam, inspirando profondamente.

«Ma di che parli?» La voce mi si spezzò prima che potessi fermarla. «È… è uno scherzo? Mi state riprendendo per uno di quei prank? Giuro su Dio, ragazzi, sono troppo stanca per queste scenate.»

«Mamma, abbiamo incontrato nostro padre. Abbiamo incontrato Evan» disse Noah, scuotendo lentamente la testa.

Quel nome mi colpì come acqua ghiacciata lungo la schiena.

«È il direttore del nostro programma» disse Noah.

«Il direttore? Continua.»

«Ci ha trovati dopo l’orientamento» aggiunse Liam. «Ha visto il nostro cognome e poi ha detto che ha guardato i nostri fascicoli. Ci ha chiesto di incontrarlo in privato, ha detto che ti conosceva… e che aspettava da anni l’occasione di far parte della nostra vita.»

«E voi credete a quell’uomo?» chiesi, fissando i miei figli come se fossero diventati improvvisamente estranei.

«Ci ha detto che ci hai tenuti lontani da lui, mamma» disse Liam con voce tesa. «Che lui ha provato a esserci e ad aiutarti, ma sei stata tu a chiuderlo fuori.»

«Non è vero, ragazzi» sussurrai. «Avevo diciassette anni. Ho detto a Evan che ero incinta e lui mi ha promesso il mondo. Ma la mattina dopo era sparito. Così. Senza una chiamata, un messaggio, niente. Era sparito.»

«Basta» disse Liam bruscamente, alzandosi in piedi. «Tu dici che ha mentito, va bene. Ma come facciamo a sapere che non sei tu quella che mente?»

Sussultai. Mi spezzò il cuore sentire i miei figli dubitare di me. Non sapevo cosa avesse raccontato Evan, ma doveva essere stato abbastanza convincente da farli pensare che stessi mentendo.

Era come se Noah mi leggesse nel pensiero.

«Mamma, lui ha detto che se non vai nel suo ufficio presto e non accetti quello che vuole, ci farà espellere. Rovinerà le nostre possibilità di andare all’università. Ha detto che è bello partecipare a questi programmi, ma il vero gioco arriva quando saremo ammessi a tempo pieno.»

«E… cosa… cosa vuole esattamente, ragazzi?»

«Vuole fare la famiglia felice. Ha detto che gli hai rubato sedici anni con noi» rispose Liam. «E lui sta cercando di farsi nominare in qualche consiglio scolastico statale. Pensa che se accetti di fingere di essere sua moglie, ci guadagneremo tutti qualcosa. C’è un banchetto a cui vuole che partecipiamo.»

Non riuscii a parlare. Rimasi lì seduta, con il peso di sedici anni schiacciato sul petto. Era come prendere un pugno… non solo per l’assurdità, ma per la crudeltà pura.

Guardai i miei figli — gli occhi guardingi, le spalle cariche di paura e tradimento. Inspirai profondamente, trattenni il fiato e poi lo lasciai andare.

«Ragazzi» dissi. «Guardatemi.»

Loro lo fecero. Esitanti e speranzosi.

«Darei fuoco a tutto il consiglio scolastico prima di lasciare che quell’uomo ci possieda. Davvero pensate che avrei tenuto vostro padre lontano da voi di proposito? È LUI che ci ha lasciati. Io non ho lasciato lui. È stata una sua scelta, non mia.»

Liam batté le palpebre lentamente. Qualcosa gli guizzò negli occhi — un lampo del bambino che si rannicchiava accanto a me con le ginocchia sbucciate e il cuore in gola.

«Mamma» sussurrò. «Allora che facciamo?»

«Accetteremo le sue condizioni, ragazzi. E poi lo smaschereremo quando la recita conterà di più.»

La mattina del banchetto, presi un turno extra alla tavola calda. Avevo bisogno di continuare a muovermi. Se mi fossi fermata troppo a lungo, sarei sprofondata.

I ragazzi erano seduti nella cabina d’angolo, con i compiti sparsi davanti — Noah con gli auricolari, Liam che scarabocchiava sul quaderno come se stesse facendo una gara. Riempì di nuovo i loro bicchieri di succo d’arancia e feci a entrambi un sorriso tirato.

«Non dovete restare qui, sapete» dissi piano.

«Vogliamo farlo, mamma» rispose Noah, togliendosi un auricolare. «Avevamo detto che lo avremmo incontrato qui comunque, no?»

Lo ricordavo. Solo che non volevo.

Pochi minuti dopo, la campanella sopra la porta tintinnò. Evan entrò come se il locale fosse suo: cappotto firmato, scarpe lucide e quel sorriso che mi faceva rivoltare lo stomaco.

Si infilò nella cabina di fronte ai ragazzi come se gli appartenesse. Io rimasi dietro al bancone un attimo, a guardare. Il corpo di Liam si irrigidì e Noah non riusciva nemmeno a guardarlo.

Mi avvicinai con una caffettiera in mano, stringendola come uno scudo.

«Non ho ordinato quella robaccia, Rachel» disse Evan, senza nemmeno guardarmi.

«Non ce n’era bisogno» risposi. «Non sei qui per il caffè. Sei qui per fare un accordo con me e con i miei figli.»

«Avevi sempre una lingua… affilata, Rachel» disse lui, ridacchiando mentre prendeva una bustina di zucchero.

«Lo faremo. Il banchetto. Le foto. Tutto quello che vuoi. Ma non sbagliarti, Evan. Lo faccio per i miei figli. Non per te.»

«Certo che lo fai» disse, e incrociò il mio sguardo, compiaciuto e indecifrabile.

Si alzò, prese un muffin al cioccolato dal banco e tirò fuori una banconota da cinque dollari dal portafogli come se ci stesse facendo un favore.

«Ci vediamo stasera, famiglia» disse, con un ghigno, mentre usciva. «Vestitevi bene.»

«Se la sta godendo» disse Noah, espirando lentamente.

«Pensa di aver già vinto.» Liam aggrottò la fronte, guardandomi.

«Lascia che lo pensi» dissi. «Gli aspetta una bella sorpresa.»

Quella sera arrivammo al banchetto insieme. Io indossavo un abito blu navy aderente. Liam si sistemò i polsini. La cravatta di Noah era storta — apposta. E quando Evan ci vide, sorrise come se avesse appena incassato un assegno.

«Sorridete» disse, chinandosi. «Facciamo finta che sia tutto vero.»

Io sorrisi, abbastanza largo da mostrare i denti.

Quando Evan salì sul palco poco dopo, lo fece tra applausi fragorosi. Salutò la folla come un uomo che aveva già ricevuto un premio. Evan ha sempre amato i riflettori, anche quando non se li meritava.

«Buonasera» cominciò, con le luci che catturavano il quadrante del suo orologio. «Stasera dedico questa celebrazione al mio più grande successo — i miei figli, Liam e Noah.»

Un applauso educato si diffuse nella sala e qualche flash iniziò a scattare.

«E alla loro straordinaria madre, naturalmente» aggiunse, voltandosi verso di me come se mi stesse offrendo un dono prezioso. «È stata la mia più grande sostenitrice in tutto ciò che ho fatto.»

La bugia mi bruciò in gola.

Continuò, parlando di perseveranza e redenzione, della forza della famiglia e della bellezza delle seconde possibilità. Parlava come se ci credesse davvero. Evan era elegante e affabile, e il suo discorso sembrava scolpito da qualcuno che sapeva perfettamente cosa dire e non sapeva niente di cosa significasse davvero.

Poi tese una mano verso il pubblico.

«Ragazzi, venite qui. Facciamo vedere a tutti com’è una vera famiglia.»

Noah mi guardò, gli occhi pieni di domande. Io gli feci il più piccolo cenno.

I miei figli si alzarono insieme, sistemando le giacche, camminando verso il palco all’unisono — alti, sicuri, e tutto ciò che avevo sempre sperato diventassero. Per la folla, doveva sembrare perfetto.

Un padre orgoglioso e i suoi figli bellissimi.

Evan mise una mano sulla spalla di Liam, sorridendo per le telecamere. Poi Liam fece un passo avanti.

«Voglio ringraziare la persona che ci ha cresciuti» disse.

Evan si chinò, sorridendo ancora di più.

«E quella persona non è quest’uomo» continuò Liam. «Non lo è affatto.»

I sussulti esplosero come tuoni nel silenzio.

«Ha abbandonato nostra madre quando aveva diciassette anni. L’ha lasciata sola a crescere due neonati. Non ha mai chiamato. Non si è mai fatto vivo. Anzi, ci ha trovati solo la settimana scorsa, e ci ha minacciati. Ci ha detto che se nostra madre non avesse accettato questa piccola recita, avrebbe distrutto il nostro futuro.»

«Adesso basta, ragazzo!» sbottò Evan, cercando di interromperlo.

Ma Noah fece un passo avanti accanto a suo fratello.

«Nostra madre è il motivo per cui siamo qui. Ha fatto tre lavori. C’era ogni singolo giorno. E merita tutto il riconoscimento. Non lui.»

La sala esplose in una standing ovation. I flash impazzirono, i genitori mormorarono, e una docente si affrettò fuori, col telefono già premuto all’orecchio.

«Hai minacciato i tuoi stessi figli?» urlò qualcuno.

«Scendi dal palco!» gridò un’altra voce.

Noi non restammo per il dolce.

Ma la mattina dopo Evan fu licenziato, e venne aperta un’indagine formale. Il suo nome finì sui giornali per i motivi peggiori.

Quella domenica mi svegliai con l’odore di pancake e bacon.

Liam era ai fornelli, canticchiando qualcosa tra sé. Noah era seduto al tavolo, a sbucciare arance.

«Buongiorno, mamma» disse Liam, girando un pancake. «Abbiamo preparato la colazione.»

Io rimasi sulla soglia e sorrisi